Праздник в честь одного из главных музыкальных инструментов казахского народа учрежден сравнительно недавно и отмечается в первое воскресенье июля. Однако мало кто знает, что именно наши земляки-павлодарцы оставили особый след в истории возрождения и мощного развития домбрового искусства, передает @lifepvl.kz.

Почему-то так получилось, что их заслуги в новом тысячелетии более или менее известны узкому кругу самих исполнителей традиционной музыки, а также архивистам, историкам, музейным работникам, энтузиастам-исследователям, но никак не широким массам. Наш корреспондент Салауат Темрболат-улы изучает судьбу и творческое наследие известных земляков, и в этом материале впервые попытался проанализировать общий вклад павлодарцев в популяризацию домбрового искусства.

Мастер на все руки и первый казахский органолог

В апреле этого года, уже по традиции, я работал в Центральном государственном архиве и случайно встретился с коллегой-исследователем Нурланом Баймухаметовым. Мне хотелось найти малоизвестные сведения об Исе Байзакове, а мой алматинский товарищ пишет книгу об истории казахской домбры. Нурлан уже «перелопатил» горы материалов и подсказал, в каком из фондов встречал информацию об объекте моих исследований, указав номера описей и документов. Одним словом – облегчил мой труд. Ибо пришлось бы мне еще очень долго перелистывать сотни толстенных папок.

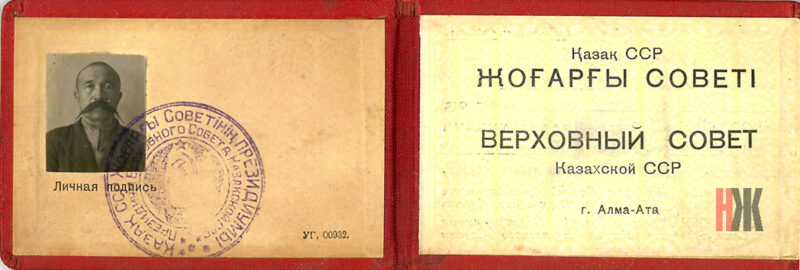

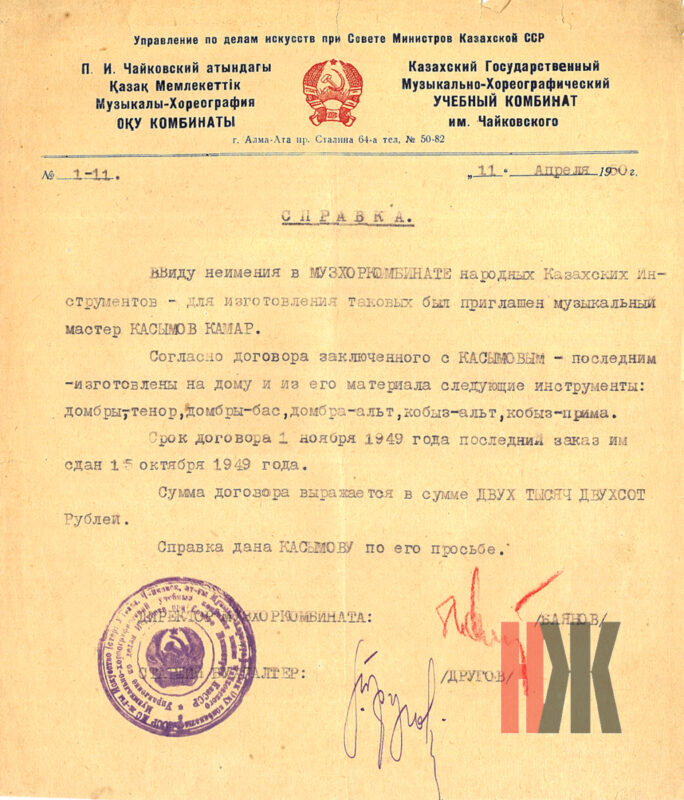

В будущем трехтомнике алматинского исследователя отдельная большая глава посвящена баянаульскому мастеру – резчику по дереву, усовершенствовавшему домбру для большой сцены и оркестра Камару Касымову. А многие документы-оригиналы о нем хранятся в Павлодаре – в музее литературы и искусства им. Бухар жырау.

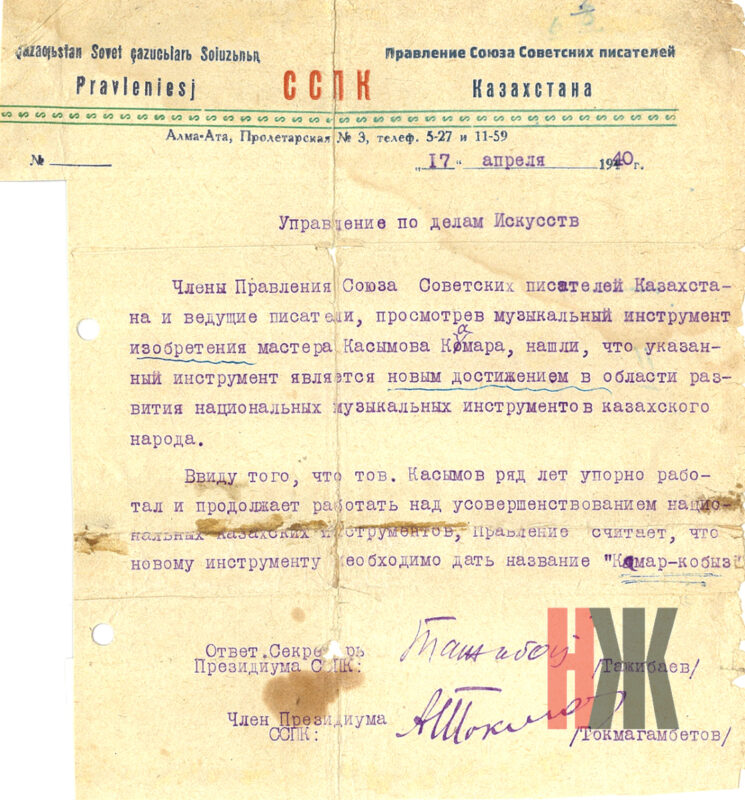

Так вот, как раз по просьбе Нурлана и, так совпало, в канун Национального дня домбры, я сделал несколько копий этих документов и отправил в Алматы. И опять, волею судьбы, мне посчастливилось не только подержать в руках уникальные рукописи, но и заново открыть для себя имя первого казахского органолога Камара Касымова.

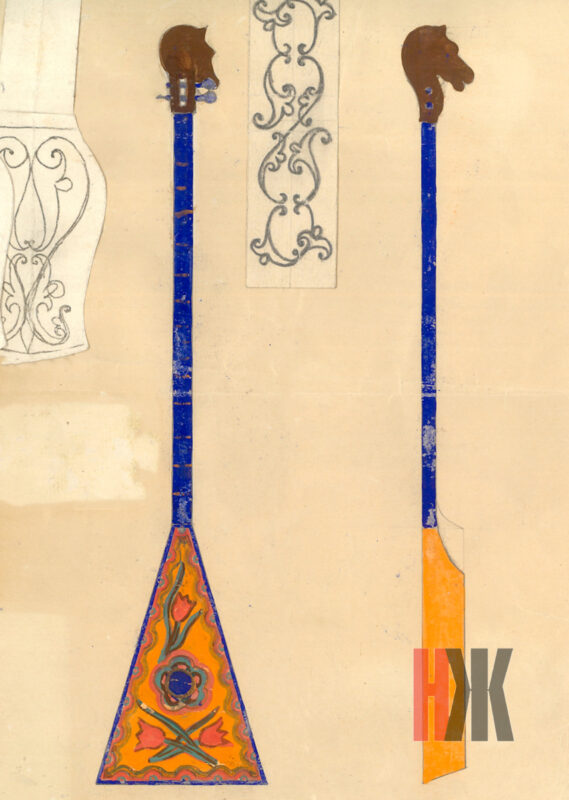

«Легендарная личность. Он — один из немногих на тот момент уникальных мастеров-резчиков по дереву. Время тяжелое, людям особо не до искусства, заказов мало. Перебивался как мог. В 1934 году попадает на первый Всеказахстанский съезд народного искусства, где его сразу замечают и приглашают в мастерскую национальных инструментов, там уже работают знаменитые братья Романенко. Камар Касымов удивил всех – у него был свой стиль, свой подход, свое видение. Владел ремеслом в совершенстве. Конечно, во-первых – искали национальные кадры, ну а, самое главное, он человек, который вырос на звуках древних казахских инструментов, понимал их сердцем и душой, и при этом создавал их своими руками. Вот таким человеком оказался баянаулец Камар Касымов, который расширил возможности национальных инструментов, придав им еще большую мощь, грацию и красоту. Он первым начал добавлять в их оформление орнаменталистику. Причем по своим же эскизам. Его заготовки как раз сохранились в Павлодаре», — делится некоторыми мыслями из своей будущей книги Нурлан Баймухаметов.

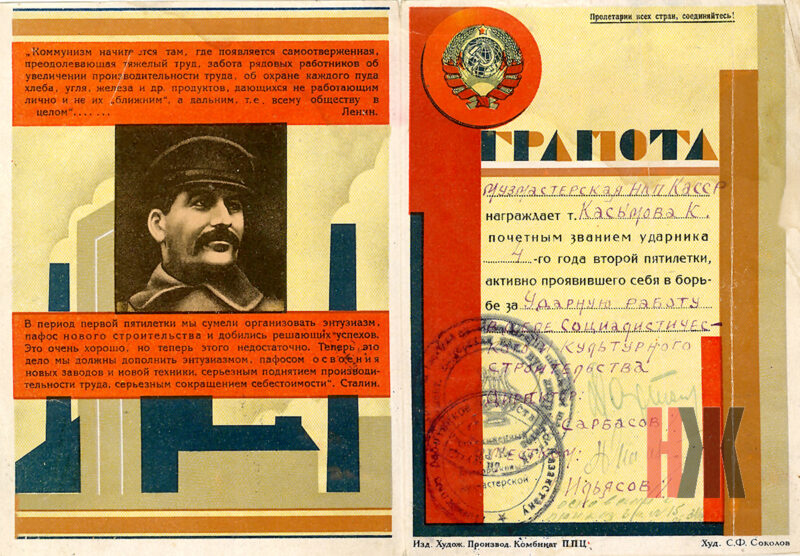

Оригинал грамоты Камара Касымова с того самого исторического съезда, другие уникальные экспонаты можно увидеть в музее Бухар жырау. А он доводил до совершенства самые разные виды инструментов – от домбры и қобыза до сыбызғы и дауылпаза (древний барабан, использовавшийся во время охоты или военных действий), который в казахском оркестре играет роль литавр.

«Судьба тяжелая – после революции у семьи конфисковали имущество, а в годы массового голода потерял близких. Он хотел перевезти их в Павлодар, но в пути умерли родители, жена, двое детей. Сам выжил чудом. Ослабевшего, еле стоящего на ногах, уже в Павлодаре его выхаживает дядя, затем отправляет Камара к родственникам на юг, где он работает кассиром, но при всех трудностях не теряет интерес к ремеслу, которое даровано свыше. И вот попадает на съезд в Алма-Ате, как раз Ахмет Жубанов открывает свой оркестр, по заданию другого нашего выдающегося земляка – Каныша Сатпаева (основатель академии наук Казахстана тоже мастерски играл на домбре и сохранил для будущего 25 народных песен) – создается специальная мастерская, и он включается в работу. Многие известные деятели заступались, чтобы его не забрали в армию. А ведь потом началась война. Не будь Камара Касымова, кто знает, что бы ждало домбру. Смогла бы она стать еще более совершенной для большой сцены? Благодаря одному из основателей музея Айтжану Беделханову, у нас есть уникальные экспонаты, связанные с первым казахским органологом Камаром Касымовым, все в открытом доступе», – приглашает на экскурсии в Бухаур жырау главный хранитель фондов Мейрамгали Есмуканов.

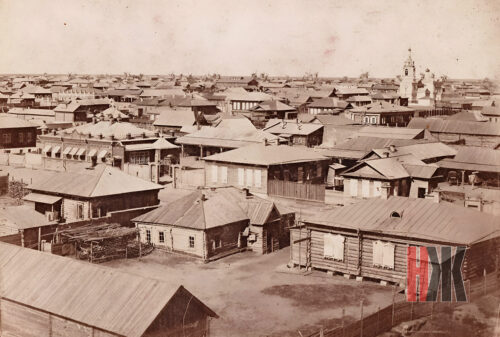

За два дня до Дня домбры Нурлан вычислил и отыскал в Алматы то самое здание, где работала мастерская национальных инструментов. Находилась она в старой части Алматы, известной в прошлом как «Большая станица». Сейчас объект в частной собственности, там живут люди. Никакого намека на то, что когда-то в этих стенах легендарный Камар Касымов предопределил будущее домбры, уже не осталось.

Интересный факт: примерно за год до начала войны Камар Касымов разработал и создал новую модель қобыза. Многие известные люди вышли тогда с идей назвать ее в честь мастера «Камар – қобыз». Но потом случилась вйона, уникального мастера-органолога чуть не забрали на фронт, и необычная идея, судя по архивам, осталась только на бумаге.

Как Бибигуль Тулегенова вернула имя великого домбриста

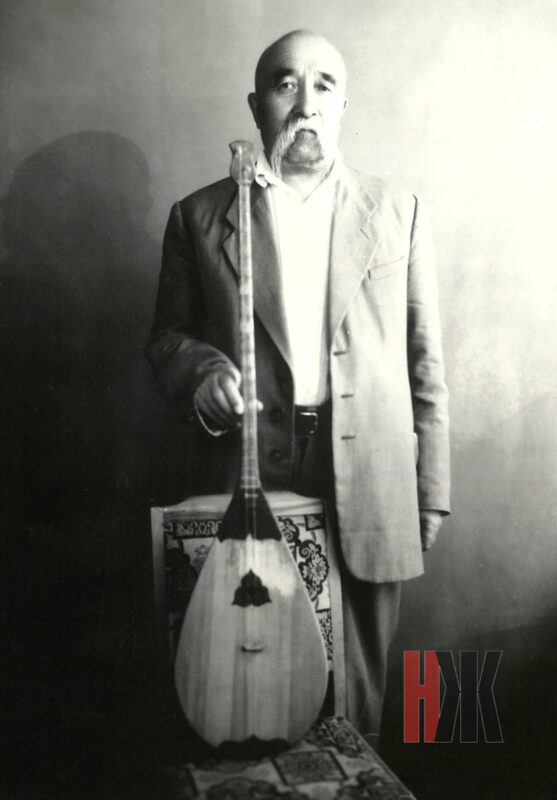

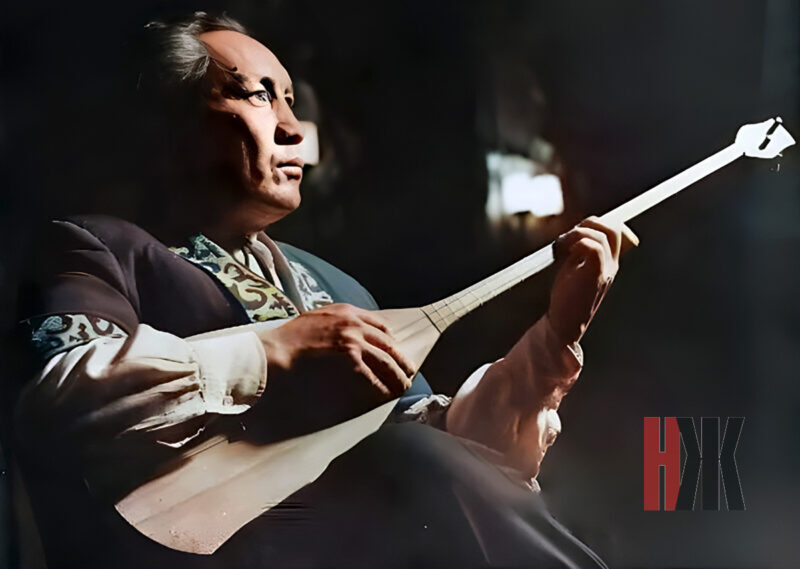

В 2024 году в Павлодаре отметили 105-летие Рустембека Омарова. Лично я о нем до этого слышал лишь отрывочные сведения, а попытки «погуглить» в интернете не привели к успеху – даже во всезнающей Википедии имелось всего пять сухих строчек. Первой судьбу домбриста и концертмейстера оркестра им. Курмангазы исследовала заместитель руководителя павлодарской областной филармонии им. Исы Байзакова Сауле Мукаева. Она проделала огромную работу, отыскала в Алматы единственную дочь музыканта Карлыгаш, нашла редкие фото. На тот момент имя Рустембека Омарова уже присвоили павлодарскому оркестру. Но информации для документально-биографического фильма все равно не хватало. И тогда при поддержке руководителя филармонии, тоже профессионального домбриста и исполнителя Амангельды Кожанова и его коллег-единомышленников, решили отправиться в Алматы.

«Рустембек Омаров вознес домбру до небес. Если в своё время ее прославили легендарные Курмангазы, Дина Нурпеисова, Калижан Тлеуов, то Русеке первым так широко познакомил с магическим звучанием казахской домбры зарубежного слушателя», — поведал ветеран труда Амантай Нурпеисов.

Рустембек два года провел в детдоме Семипалатинска, пока оттуда музыкально одаренного мальчика не забрал родной дядя, основатель казахского хора и лучший баритон республики 30-х годов Темирболат Аргынбаев. Удивительно, что всего в 14 лет Ахмет Жубанов принял юного Омарова в оркестр, и подросток из далекого аула Лебяжинского района войдет в историю как один из 11 первых музыкантов, отцов-основателей главного в стране коллектива народных инструментов.

От аксакалов мы узнали и о другом невероятном факте: во время войны Рустембек попал в фашистский плен и там смастерил домбру из подручных средств. Однажды, когда играл «Рондо» Моцарта, его услышал немецкий офицер, в прошлом музыкант, и стал оберегать молодого артиста. Так казахская домбра спасла жизнь не только Рустембеку, но еще троим красноармейцам из Казахстана, которые оказались рядом с ним.

Встал вопрос: а кто помимо экс-оркестрантов мог его хорошо знать? Ветераны посоветовали обратиться к народной артистке СССР Бибигуль Тулегеновой, потому что она очень уважала нашего земляка и высоко ценила его талант. На тот момент Бибигуль Ахметовне исполнилось 95 лет, и мы хорошо понимали, что желающих записать интервью предостаточно, и вообще, кто мы такие.

Набравшись смелости, позвонили дочери великой певицы. Каково же было наше удивление, когда она уже через пять минут сообщила, что если речь про того самого домбриста-самородка из Павлодара, то мама будет только рада. По словам Бибигуль Ахметовны, Омаров несправедливо был забыт, и она верила, что когда-нибудь кто-то начнет им интересоваться и его имя вернется в историю.

«Ваша земля подарила множество гениев. Из домбристов лучше всех не только в Павлодаре, среди всех, — это Рустембек Омаров. В оркестре Курмангазы играло много музыкантов из западных регионов, Атырау, Уральска, но он по уровню мастерства был выше всех. Человек обладал уникальным природным даром», — после этого эксклюзивного интервью, будто благословения народной артистки СССР Бибигуль Тулегеновой, у нас все пошло как по маслу.

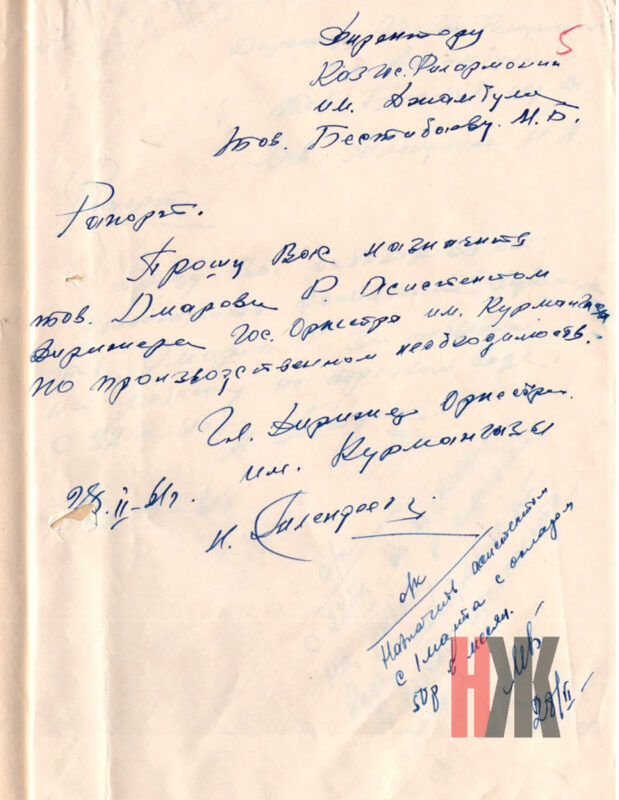

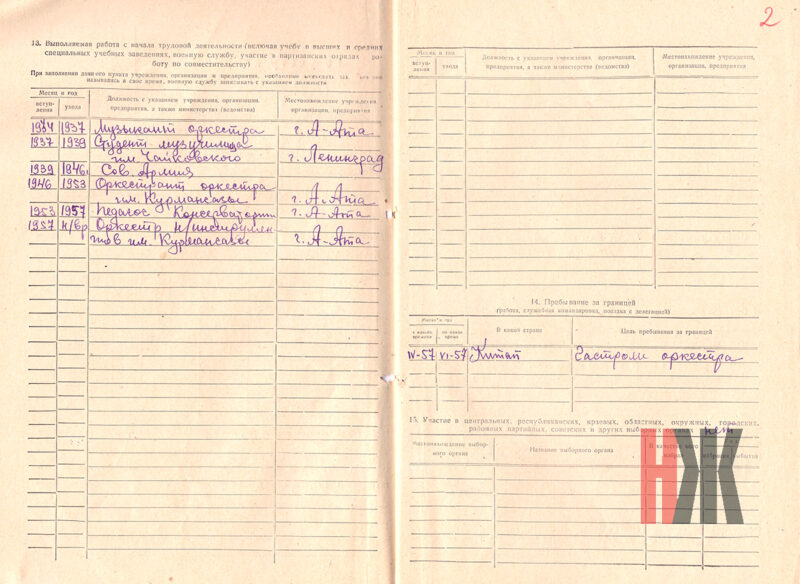

Окончательно пазлы сложились, когда мы записали интервью с родными музыканта, а в центральном госархиве страны нашлось его личное дело. За это огромная благодарность всему коллективу ЦГА РК и заместителю руководителя Марзие Жылысбаевой. Их вклад в восстановление истории жизни великого домбриста неоценим. Фильм успешно снят, статьи написаны.

В тот же год при поддержке акимата города в Павлодаре прошел первый республиканский конкурс домбристов, посвященный 105-летию Рустембека Омарова. Теперь его имя чтут не только на родине, о нем стали больше говорить в консерватории Курмангазы, а нацмузей устроил вечер памяти.

«Есть семь основных школ исполнения кюев, и вот Рустембек Омаров отличался универсальностью владения всеми ими. Он знал народные произведения всех регионов нашей страны. И несмотря на то, что он был единственным представителем Павлодарского региона, он стал солистом и главным домбристом в оркестре Курмангазы, трудился в консерватории, растил молодых мастеров, написал знаменитый кюй «Жастық шақ», – так охарактеризовал вклад нашего земляка в историю домбры директор павлодарского музыкального колледжа-школы-интерната Серик Сыздыков.

По вновь выявленным нами документам удалось узнать, что Рустембек также работал ассистентом дирижера главного оркестра страны. На этом лично настоял маэстро Нургиса Тлендиев, который буквально боготворил Омарова.

Асанали Ашимов: Иса Байзаков – гений и гордость казахского народа

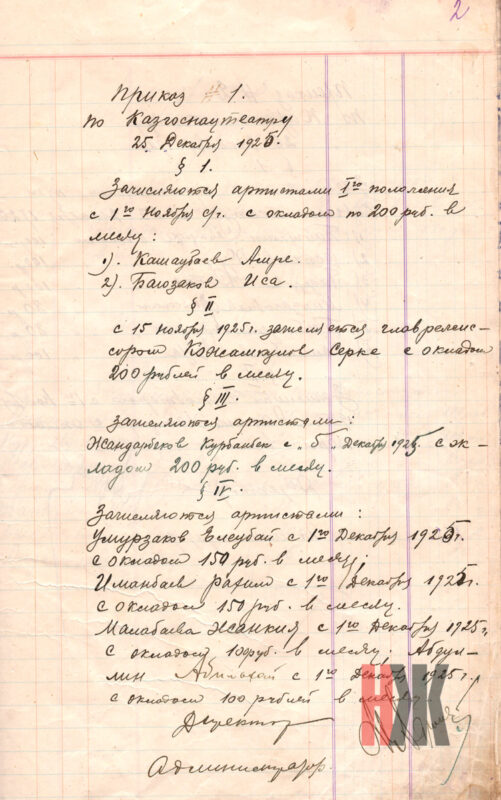

Ровно 125 лет назад появился на свет другой наш талантливый земляк Иса Байзаков, непревзойденный акын-импровизатор и виртуозный домбрист, он вместе с Амре Кашаубаевым стал первым профессиональным театральным артистоми Казахстана. Он автор целого ряда эпических литературных произведений. По сравнению с Омаровым, о нем сохранилось довольно много информации, его имя еще при Союзе – в 1971 году – получила Павлодарская филармония, в его честь названа одна из улиц в центре Алматы.

Прочитав все источники в интернете и в старых газетах, мне как журналисту и исследователю показалось, что все написанное об Исе выглядит как-то однообразно, однобоко, а мой мини-опрос показал, что молодежь о нем вообще не знает. Да и большинство представителей среднего и старшего поколения помнят его только как акына, и совсем единицы, кто помимо романа «Куралай-сулу», читал что-то еще из его произведений. А ведь их десятки.

«У нас в семье сложилась такая традиция, что мы все названы именами героинь Исы Байзакова. Сначала родители назвали нас – Куралай и Кырмызы. А потом уже и моих детей, и детей Кырмызы. У самого Исы Байзакова было пятеро детей. Трое скончались в младенчестве. Его многие знают как поэта-импровизатора, но мало уделяется внимания деятельности как актера, участника первого казахского театра, как композитора. Когда-то Затаевич и Ерзакович записали у него песни, которые вошли в книгу «1000 песен казахского народа». А его знаменитая «Гакку» стала визитной карточкой казахской оперы. Изучение музыкального творчества Байзакова – это задача будущего, и, наверное, найдутся люди, кто этим займется вплотную», – в интервью для нашего еще только предстоящего фильма рассказывает внучка Исы, доктор исторических наук Куралай Байзакова.

Судьба уроженца Иртышского района, как и всех, кто жил и творил на стыке веков, в смутные и тяжелые годы революций и войн, была непростой. Иса с детства много работал, часто голодал, но никогда его не покидала любовь к музыке. Мальчик рос ловким, смышленым и очень талантливым. В молодости вместе со своим другом Амре Кашаубаевым, Майрой Шамсутдиновой, силачом Кажмуканом Мунайтпасовым выступал на знаменитой Кояндинской ярмарке.

Об этом в романе «Крылья песни» рассказал журналист Николай Анов. Будущий большой писатель тогда работал в издании «Сибирские огни» в Новосибирске и тоже дружил с акыном. Получился роман-жизнеописание, где прототипом главного героя стал именно Иса Байзаков. А спустя десять лет после выхода книги, в 1966 году, по мотивам книги на «Казахфильме» сняли одноименную художественную киноленту. И хотя считается, что это была дебютная картина Азербайджана Мамбетова, вся киностудия знала, что за процессом стоял другой наш земляк – Шакен Айманов. А одну из главных ролей – друга Исы Байзакова – сыграл талантливый Асанали Ашимов. Народный артист СССР до сих пор помнит все детали съемок этого фильма.

«Иса Байзаков – это гений и гордость казахского народа. Такие дарования рождаются раз в сто лет. Мне повезло соприкоснуться с его творчеством. Сейчас мало кто читает книги, а «Крылья песни» и вовсе не показывают по ТВ. Хотя получилась отличная картина, за нее режиссер получил Госпремию. Поэтому надо через такое кино прививать любовь и знакомить молодежь с историей, нужно добиваться, чтобы литературные труды Иса Байзакова включали в школьную и вузовские программы. Ведь ничего этого нет сейчас, нигде про него не говорят», — обращается к властям страны патриарх казахского и советского кино Асанали Ашимов в эксклюзивном интервью для нас.

Лучше всех биографию Исы Байзакова описала в своей книге его дочь Махпуза. Чтобы успеть собрать редкие сведения, заслуженная артистка Казахской ССР оставила любимый театр и отправилась в родное Прииртышье, опросила массу людей и встретилась с ветеранами сферы культуры. «Порыв вдохновенный», где автор систематизировала и разложили по годам и фактам все события, издали в Алматы еще в конце того века. И это сейчас главный и наиболее правдивый источник информации об Исе Байзакове.

«Мы безмерно рады, что наша филармония носит имя такого великого человека. Это огромная честь, доверие и ответственность одновременно. Он был непревзойденный артист, талант от бога, потому и мы должны соответствовать. У нас даже есть слоган: «Филармония Исы Байзакова – сердце высокого искусства!». То есть, каждый артист должен быть требовательными к самому себе, у нас не допускается выступать под фонограмму, каждый выход тщательно прорабатывается», — отметил руководитель главной концертно-гастрольной организации региона Амангельды Кожанов.

Чуть больше года назад родственница Исы Куляш-апа Абиева нашла старинную домбру акына и передала в музей Бухар жырау. Сейчас инструмент уже отреставрировали и выставили на общее обозрение.

А в конце июля на его малой родине в Иртышском районе стартуют юбилейные мероприятия в честь 125-летия Исы Байзакова. На празднике выступит оркестр казахских народных инструментов им. Рустембека Омарова, а также ведущие домбристы и акыны. Ну, а на Национальный день домбры главными гостями павлодарцев станут ведущие артисты столичной филармонии. Известные певцы и музыканты выступят в воскресенье вечером, 6 июля на летней сцене «Ertis Promenade».